战争岁月保家卫国抛洒热血,和平年代为人民安危不惜失去生命,有这样一些人,为信仰,以生命守护生命。每一名为国捐躯的英魂都会被铭记,每一种精忠报国的精神都值得被仰望。今天,我院20时装本科6班张陈同学带来了王维舟前辈的故事。

王维舟,原名天桢,宣汉县人。1887 年(清光绪十三年)出生于一个农民家庭。他幼年读私塾,因家贫辍学,随父种田,19岁时,到宣汉县城一家货栈当学徒。

1909年,王维舟考入成都新民兵工厂办的半工半读学校。1911年保路运动发生,王维舟和同学们一起上街游行、请愿,继后回到家乡,发动群众,组织保路同志军,先后推翻了清廷在东乡(今宣汉)县和绥定府(今达川市)的统治,建立了军政府。

1920年5月,在中国共产党还没有成立的时候,他加入了朝鲜共产党上海支部。1927年他正式申请加入了中国共产党。因此,被称为“入党比建党还早的革命家”。民主革命时期,早年积极投身保路运动和辛亥革命,参加反袁护国战争和“护法”运动。大革命时期,1924年第一次国共合作开始后,在家乡创建四川省第一个共产主义小组。

土地革命战争时期,1927年中共“八·七会议”后至1932年在川东组织群众,坚持游击战争,参与发动了著名的“万源固军坝起义”,创建革命根据地,发展党的组织和农民协会。1933年11月2日任中国工农红军第33军军长。1934年1月被选为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员。

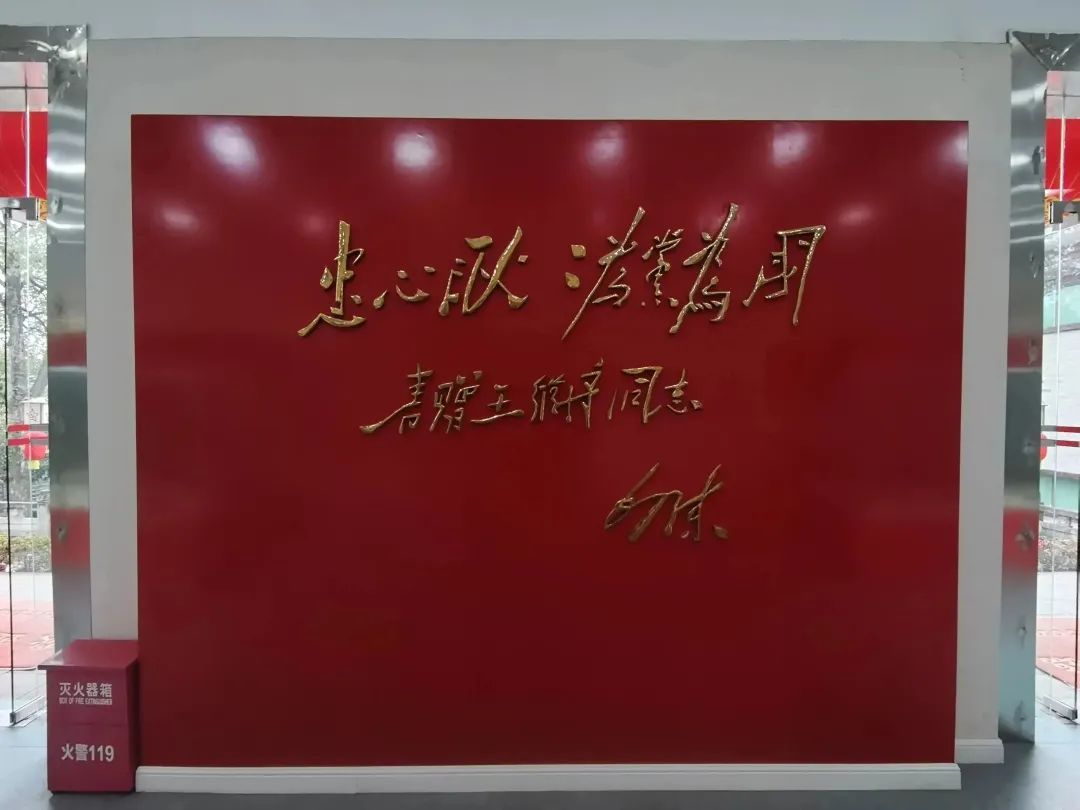

抗日战争时期,任八路军129师385旅副旅长。1937年9月被国民政府授予国民革命军陆军少将衔。1938年任385旅旅长兼政治委员。1939年任陇东军政委员会书记兼385旅政治委员。率部冲破敌人对陇东和陕甘宁边区的封锁,实现部队“丰衣足食”。毛泽东于1943年亲笔书赠其“忠心耿耿,为党为国”题词。1936年10月与中央红军会师后,任中共中央军委委员、中共中央革命军事委员会第4局局长。

解放战争时期,调任中共四川省委副书记。1946年2月从南方局调回延安后,被任命为中共四川省委副书记、中共中央西北局委员。1948年9月任陕甘宁晋绥联防军副司令员。1949年4月任西北军区副司令员。在解放大西南的战斗中,任西路军副司令员的王维舟同司令员贺龙一道指挥第18兵团入川,与第二野战军部队合力歼敌,解放四川省全境。

中华人民共和国成立后,任中共中央西南局常务委员、西南军政委员会副主席、西南民族事务委员会主任兼西南民族学院院长,积极投身西南地区民族工作、民主改革工作。1954年后调中央监察委员会工作,任中央监察委员会常委。1966年在“文化大革命”中遭受林彪、“四人帮”反革命集团的残酷迫害。是中国共产党第七届候补中央委员、第八届中央委员、中央监察委员会常委。先后当选为全国人大第一、第二、第三届常委。

王维舟在长期的革命斗争中,热爱与坚持革命真理,对党和人民赤胆忠心,具有坚定的革命毅力和大无畏的斗争精神,养成了艰苦卓绝、密切联系群众的优良作风和严格要求自己、顾全革命大局的组织观念,在人民群众中享有很高的威信。在党的第七次全国代表大会上他被选为候补中央委员,在党的第八次全国代表大会上被选为中央委员、中央监察委员会委员。1943年2月,王维舟被评为陕甘宁边区劳动模范。毛泽东曾书赠王维舟以“忠心耿耿,为党为国”八个大字。1970年1月10日,王维舟在北京逝世。

王维舟老先生的故事,不是只言片语就能概括完。他的一生有太多的荣誉和数不清的勋章,他是我们中国共产党党员的楷模。他为我们的国家奋斗一生,为我们的人民付出一切,不为名利,不为钱财,只为了共产主义理想。

浩然英雄气,长存天地间。不论是战争年代,还是和平年代,是像王维舟前辈一样的英雄的负重前行才换来了山河无恙、岁月安宁。青山不老,绿水无忧。是革命烈士们用炽热的鲜血换取了国家的安宁与太平。伟大的烈士们,中国的勇士,他们的英魂永驻我们心间!